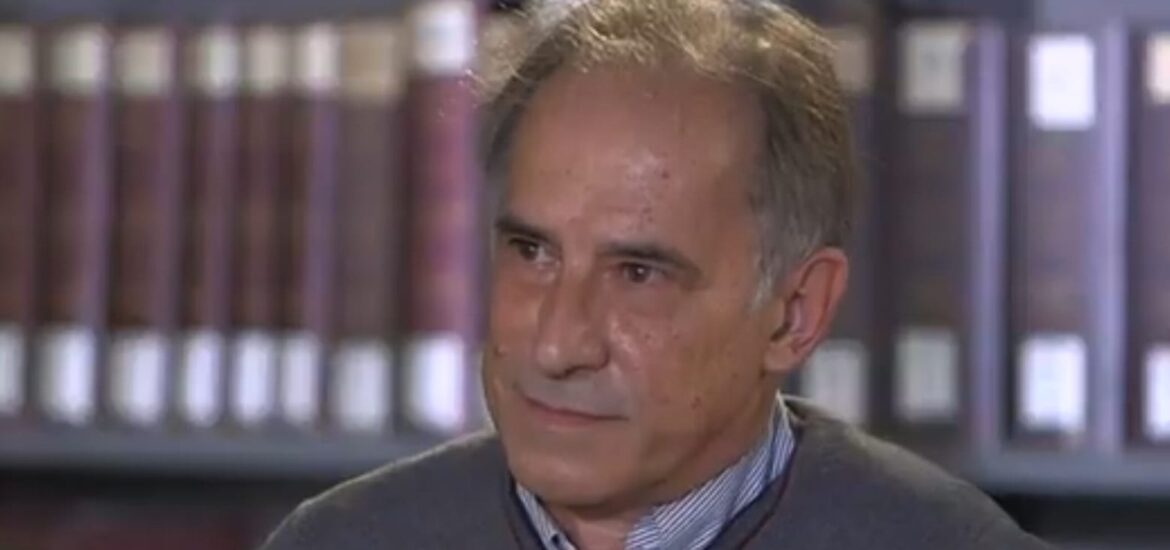

Perché il 25 aprile è ancora una data divisiva? Ne abbiamo parlato con il prof. Dario Biocca, professore di Storia europea presso la John Cabot University

Oggi si celebrano gli 80 anni del 25 aprile. Una ricorrenza che, nonostante gli sforzi in tal senso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, prima di lui, del presidente Carlo Azeglio Ciampi, non riesce ancora ad essere vissuta come una festa dalla collettività del nostro paese.

Delle ragioni storiche e delle difficoltà di superare antiche divisioni abbiamo parlato con il prof. Dario Biocca, professore di Storia europea presso la John Cabot University.

Secondo lei, come arriva oggi il nostro Paese alla ricorrenza del 25 Aprile?

Ci arriva diviso. È una situazione diversa rispetto a quella di altri Paesi che pure hanno vissuto lo stesso dramma della Seconda guerra mondiale. Il 25 Aprile dovrebbe essere una festa, un momento per ricordare i caduti ma anche celebrare il corso democratico che l’Italia ha intrapreso nel 1945. E invece no: in Italia la storia non passa mai, la memoria non è condivisa. Ciascuno prova a tenere in vita polemiche che, a me sembra, non hanno più ragione di esistere. Oggi il fascismo non c’è più e almeno due generazioni si sono avvicendate dopo il 25 aprile del 1945. Il mondo non è più quello di allora.

Secondo lei un governo di destra – centro non ha aiutato a fare pace con il passato dopo tanti anni?

È difficile dirlo. In generale il dibattito sulla Resistenza e sull’antifascismo appare infinito e circolare: si ripercorrono gli stessi temi, le stesse accuse da entrambe le parti. In linea teorica tutti vorrebbero superare queste divisioni. Ma, nei fatti, pochi compiono un vero passo avanti. Anche perché il 25 aprile dovrebbe essere l’occasione per commemorare il sacrificio di partigiani, civili e militari, e invece ci si perde in polemiche tra gruppi e partiti, ciascuno con le sue rivendicazioni e verità. La responsabilità politica di questo stallo a me sembra sia ancora suddivisa tra il versante della maggioranza e quello dell’opposizione.

Quali sono, da storico, le ragioni per le quali non riusciamo ad accordarci sulla celebrazione del 25 Aprile?

Non è una domanda semplice. Intanto ricordiamo che il 25 Aprile è l’anniversario della liberazione dall’occupazione nazifascista, cioè dalle forze militari tedesche e da quello che restava del fascismo, cioè la Repubblica di Salò. La Repubblica di Salò non è il fascismo dei vent’anni precedenti. Era guidata da Mussolini, certo, ma molti italiani avevano già abbandonato il regime da quando aveva assunto posizioni troppo radicali, razziste e filotedesche. Era una fase nuova, costellata di crimini e violenze sempre più aspri e diffusi, anni di guerra e di guerra civile. Equiparare il fascismo di Salò con il ventennio fascista è già, almeno in parte, un errore; non aiuta a comprendere le ragioni di un consenso al regime che, in passato, era stato così ampio.

Quali sono gli altri aspetti?

Il secondo elemento è nella guerra fredda. Nell’Italia del dopoguerra si è affermato un partito comunista forte, agguerrito, legato all’Unione Sovietica, i cui militanti sognavano una rivoluzione, una trasformazione delle strutture sociali ed economiche del paese. I comunisti avevano partecipato alla resistenza, anzi ne erano stati un elemento fondamentale. La Resistenza, quindi, è diventata un terreno di scontro ideologico, ha legittimato un partito “nuovo” che pure era votato a un’altra ideologia totalitaria. E anche questo ha ritardato una piena riconciliazione nazionale.

Le divisioni indotte dalla Guerra fredda hanno avuto riflessi anche sulla storiografia?

Sì, la guerra fredda ha reso tutto più difficile: a partire dai primi anni del dopoguerra molti storici autorevoli si sono dedicati attivamente alla politica, sono stati eletti in Parlamento, hanno scritto libri che intervenivano direttamente nel dibattito politico. La guerra fredda ha persino ritardato l’apertura agli archivi, i soli che alla fine consentono di scrivere la storia, scoprire i fatti, documentarli, spiegarli.

C’è stato un momento in cui sembrava possibile superare queste divisioni?

Dopo la caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’URSS. Si è diffusa un’ondata di ottimismo, l’illusione che le vecchie categorie politiche fossero superate per sempre. In quegli anni la cultura italiana ha guardato al passato con occhi nuovi e al futuro con speranza. Abbiamo vissuto anni di grande fiducia nel futuro dell’Europa. Questo periodo però è durato poco. Il conflitto in ex Jugoslavia ha riportato in vita vecchi fantasmi. Quel breve periodo di speranze, però, ha comunque segnato un cambiamento in tutto l’Occidente: ha segnato la fine culturale della guerra fredda.

Quello che lei mi ha spiegato mi rende più semplice porle l’ultima domanda. Le divisioni di cui mi ha parlato si ritrovano anche nella rappresentazione popolare del regime fascista. Da un lato vediamo una “mostrificazione” di chi è stato vicino al regime, da un altro un approccio critico ma più indulgente. Come si può spiegare?

Non è una domanda semplice. Direi che le ragioni sono molteplici. Per esempio, chi ha vissuto il fascismo al Sud, dove la Repubblica di Salò non è arrivata, ha un ricordo diverso del regime fascista e dei suoi capi. Non ha conosciuto i delitti delle milizie filonaziste, le atrocità dell’ultimo Mussolini, questi aspetti tremendi del fascismo agli ordini del Terzo Reich. Chi invece ha conosciuto i delitti della RSI, le deportazioni di migliaia di ebrei, la sudditanza a Hitler, le rappresaglie contro la popolazione civile, ha un ricordo tragico e forse indelebile. Quindi, io separerei la memoria del ventennio mussoliniano, autoritario, certo, ma sorretto da un vasto consenso, dai giorni tragici della Repubblica di Salò, quando alla fine il sostegno a Mussolini, in ampi settori della società italiana, si dissolse per sempre.

C’è una responsabilità politica nella mostrificazione generalizzata?

La mostrificazione come discorso politico generalizzato è un prodotto del dibattito pubblico del secondo dopoguerra e risponde, almeno in parte, a obiettivi “tattici”. Il fatto è che la democrazia italiana è nata assegnando ai partiti un ruolo molto esteso, perfino capillare, con ramificazioni nel mondo della cultura, dell’arte, dell’informazione e, naturalmente, della storiografia. I partiti sono riusciti a costruire una nuova democrazia ma per molti anni lo scontro ideologico tra loro ha impedito alla società civile di guardare lucidamente al passato e, finalmente, rivolgere energie e pensieri al futuro – un futuro che, credo sia utile ricordarlo, grazie anche al 25 aprile 1945 siamo liberi di costruire.